Il mio defunto vicino Alfredo Giangaspare era un vero personaggio a Riardo, suonava la tromba nelle feste di piazza e aveva sempre la battuta pronta. Rimpiango di non aver registrato negli ultimi mesi della sua scoppiettante esistenza una ninnananna vorticosa che cantava al più piccolo dei suoi nipoti, arcaico-truculenta con contaminazioni bandistiche. Alla sua morte il paese lo salutò con funerali memorabili, musica e un enorme corteo, e sulla tomba gli amici misero un alberello piegato in forma di chiave di violino.

Un giorno in cui avevo l’autostima a zero per un trapianto di ortaggi malriuscito nel giardinetto domestico, Alfredo mi consolò con una massima: “Solo chi non fa niente non sbaglia”.

Di questa massima ho trovato poi su internet diverse varianti: “Chi fa falla, e chi non fa sfarfalla”, “Chi fa molto sbaglia molto”, e persino una versione spagnola, “Solo el que no hace nada no se equivoca”. Ma solo recentemente ho potuto apprezzare la profondità filosofica della frase di Alfredo, quella spinta alla contaminazione nell’azione che sola garantisce un intervento fattivo sul reale, senza il quale ogni intenzione, sia essa la più nobile, elevata o avveniristica, resta nel puro ambito della potenzialità. Inespressa, e pertanto inefficace.

Sono andata al cimitero di Catania alla ricerca delle tombe dei bisnonni. Un blitz di tre giorni prima del pantano lavorativo autunnale. La visita è stata preceduta da una fase preliminare di martellamenti via mail, fax e telefono ai vari uffici preposti, con brutale ostinazione – questa derivantemi probabilmente dal ramo calabro, eredità materna – per vincere l’elusiva e fantasiosa accidia dei funzionari e costringerli infine a tirar giù dallo scaffale i preziosi registri.

Ho trovato così la tomba dei bisnonni Mingo, Matteo e Crocifissa, in una delle confraternite antiche che costeggiano il muro ovest del cimitero. Secondo l’uso ispanico in voga ai primi del novecento Matteo è registrato con il doppio cognome, quello del padre e quello della madre, e risulta quindi Matteo Mingo Monteforte; ma la cosa veramente strana è che sulla lapide c’è un errore di ortografia, invece di Mingo c’è scritto Minco, con la c.

In una qualsiasi altra famiglia questo errore potrebbe sembrare banale e quasi passare inosservato; nei cimiteri francesi e belgi ci sono decine di Peppini italiani trasformati in Guiseppe, con la u prima della i, perché in francese la combinazione g-i-u non esiste e Guiseppe ha un’ortografia meno esotica, può ricordare Guy, un equivalente francese di Vito.

Non me ne vogliano i discendenti dei vari manovali e minatori italiani che riposano all’estero sotto lapidi dal nome storpiato, ma un errore di trascrizione così grossolano è veramente inconcepibile nella nostra famiglia.

Non perché siamo perfetti, ma perché abbiamo un senso critico molto spiccato.

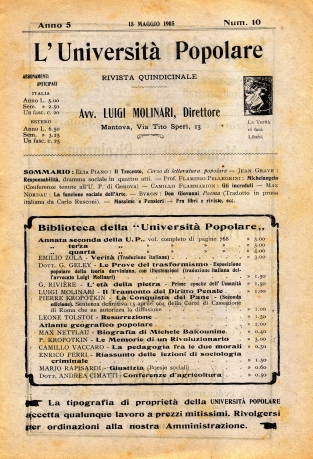

Mio nonno Nicolò leggeva ai primi del secolo una rivista anarchica, L’Università Popolare, fondata a Mantova da Luigi Molinari sul modello di un’analoga rivista francese, a sua volta animata a Parigi da Daniel Halévy.

Me ne sono pervenuti una decina di numeri, annata 1905 – 1906.

Mi sono chiesta come mai il nonno, uomo di convinta fede fascista, possedesse in gioventù delle riviste che affermavano l’emancipazione della classe proletaria, l’alfabetizzazione delle donne ecc.

Poi ho notato la presenza sulla rivista di qualche contributo scientifico, articoli su “La ricerca della luce fredda” o “Le prove del trasformismo – esposizione popolare della teoria darwiniana” , che certamente potevano interessare allo scienziato Nicolò.

Inoltre la rivista pubblicava a volte dei testi di uno dei più “sociali” tra gli artisti dell’epoca, il poeta catanese Mario Rapisardi. Il 1 maggio 1905 un ampio spazio viene dedicato al suo poemetto “Leone”, ambientato in Russia, con protagonisti che si chiamano “Vlademiro” e “Sofia”. Ricordiamo che il Rapisardi era autore tra l’altro del poemetto in versi “Lucifero”, che gli valse la scomunica e il divieto di sepoltura in terra consacrata. Provocazione, anticlericalismo, retroterra siculo… ci sono tutti gli ingredienti per incontrare l’apprezzamento del nonno.

Rapisardi era un leader a Catania; fu lui l’ispiratore della spedizione garibaldina dalla Sicilia a sostegno della Grecia nella guerra greco-turca, spedizione a cui partecipò uno dei fratelli del nonno.

Il nonno era forse in contatto con Rapisardi, di cui condivideva il metodo; a proposito dell’insegnamento, il vate catanese affermava che esso non deve addormentare la mente ma risvegliare lo spirito, principio assolutamente condiviso dal nonno, che negli anni 20 tentò di fondare a Catania una scuola privata “alternativa”; questo probabilmente spiega la presenza dell’”Università Popolare” tra le sue carte.

Ma scorrendo le pagine della rivista mi accorgo del suo spirito critico.

Accanto a una frase secondo lui mal formulata, trovo dei commenti a matita tipo “bestia!”, “ignorante”, ecc.

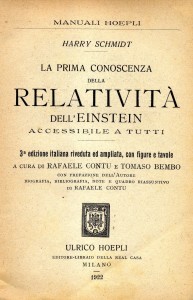

Stessa cosa per una sua lettura successiva, un manuale sulla teoria della relatività delle edizioni Hoepli, 1922, fittamente annotato a mano sui margini con commenti e precisazioni; le pagine che riportano l’esperimento Michelson-Morley e la sua spiegazione secondo H.A. Lorentz sono barrate rabbiosamente e ai caratteri tipografici è sovrapposta trasversalmente a matita la scritta “errato!”, e più avanti: “artifizio di tecnica per saltare una incertezza d’interpretazione mediante una congettura errata!”

In una lettera del 1935 suo fratello Enrico, ufficiale medico nella marina militare, si informa sui motivi per cui il nonno ha ricevuto a scuola la visita di un ispettore: “Come ti comporti con gli studenti? Non è che li starai massacrando con il tuo sapere?”

Il nonno non ammetteva l’errore. E il suo mestiere di professore lo avrebbe messo parecchie volte di fronte all’imperfezione umana.

La stessa cosa sarebbe accaduta a diversi suoi discendenti: zia Maria, che risolveva gli incroci obbligati sulla settimana enigmistica a velocità fulminea, e che dovette lavorare in contrada Santo Janni in provincia di Catanzaro con un’interclasse di cento alunni che al termine delle lezioni andavano “azzappare” o “a pistare la faggiola”; zio Enrico, che a un certo punto si fece nominare ispettore per evitare lo snervante contatto con le classi, e così anche gli altri, molti insegnanti in famiglia, menti ellittiche frustrate dal passo di lumaca delle scolaresche, ridicoli progressi da accettare chinando il capo, per non parere troppo snob alla massa ignava e ignorante.

Per questo è assurdo che nessuno abbia fatto nulla per correggere l’errore sulla lapide del bisnonno.

Consideriamo le date: Matteo Mingo è morto nel 1907. A quell’epoca i figli maggiori, Corrado e Carlo, erano emigrati in Paraguay, dove sarebbero rimasti fino alla fine dei loro giorni. Enrico era ufficiale medico e non viveva più a Catania. Lucia non aveva ancora vent’anni, unica figlia femmina, era sotto tutela. Crocifissa, anche lei una donna, contava ben poco. Gli altri Mingo, fratelli minori del bisnonno, erano a Noto, ciascuno alle prese con la propria carriera e la propria sussistenza familiare. L’unico che avrebbe potuto fare qualcosa era Nicolò. Perché non è intervenuto sulla lapide?

Prima ipotesi: il nonno non è mai andato al cimitero. Era ateo, non credeva nella vita dopo la morte, trovava sciocco dedicare un culto ai cadaveri. Eppure in un suo diario scrive: “mio padre è seppellito nella confraternita di sant’Agata al Carcere”. Un messaggio ai discendenti, perché facciano qualcosa?

Seconda ipotesi: era troppo preso dalla sua vita, dai suoi studi, dai suoi mirabolanti progetti. Non ha avuto il tempo e lo spazio mentale per occuparsene.

Terza ipotesi: se n’è accorto, ma ha pensato che una correzione sommaria mal si addicesse alla sepoltura di un eroe garibaldino; smontare la lapide per affidarla di nuovo ad uno scalpellino era troppo complicato, così ha deciso di rimandare. A quando? A quando sarebbe morta sua madre, e tutta la lapide sarebbe stata smontata e rilavorata, ma non è cosa da auspicare o pensiero che si possa esprimere, così il tempo è passato, sono iniziati i trasferimenti, e nel 1925, quando è morta anche Crocifissa, Nicolò era ormai quasi in partenza per Trapani, prima tappa di un frenetico peregrinare che lo avrebbe allontanato per sempre dalla Sicilia natia. Sulla lapide furono aggiunti il nome e le date di Crocifissa e la scritta “coniugi”, ma non la zampa della g. Il lavoro perfetto a lungo rimandato non fu mai realizzato.

Possiamo presumere che dopo la tumulazione di Crocifissa la tomba sia stata completamente abbandonata, o quasi.

Dopo settantacinque anni, un giovedì di ottobre, una pronipote testarda è andata a fare visita ai bisnonni.

Un giovedì, perché le confraternite sono aperte solo i giorni pari e chiudono a mezzogiorno.

Ha trovato una lapide spaccata, con le scritte sbiadite, l’errore nella grafia del cognome e nessuna foto.

Ha toccato il marmo, ha fatto un rapido saluto agli antenati e ha promesso di tornare.

Il sabato, è ricomparsa con un kit da restauro.

Pennarello Staedler Lumocolor nero, indelebile su tutte le superfici;

Colla Attak;

Foto dei bisnonni stampate al volo dalla penna usb da fotografo in zona piazza Università;

Foderine plastificate trasparenti;

Fazzolettini Tempo;

Garofani bianchi, rossi e screziati.

Eccomi dunque in fase operativa.

Ho annunciato alla signorina in camice blu a guardia della confraternita la mia intenzione di incollare delle foto sulla lapide. Ha opposto una flebile resistenza, probabilmente sulla base di direttive anti-kitsch volte a preservare la decenza almeno all’interno delle cappelle, in quello che è senza ombra di dubbio il cimitero più tamarro d’Europa. Le ho assicurato: niente cornici giganti a forma di cuore, nessuna posa con ammiccamenti lascivi da casting televisivo, solo le foto d’epoca dei miei bisnonni. Ha scrollato le spalle e si è andata a riparare dall’umidità della giornata di pioggia nell’auto parcheggiata sul vialetto all’ingresso.

Così ho potuto realizzare la mia performance artistica sulla tomba dei bisnonni.

Pulizia con panno umido.

Asciugatura con fazzoletti di carta.

Primo contatto pennarello – scanalature del marmo. La scritta di Matteo, più antica, è lavorata a mano con lo scalpello. Le lettere sono irregolari e ancora un po’ umide per il passaggio del panno. Asciugo bene i margini della “c” e le aggiungo la tacca, verso l’interno in modo da imitare la grafica della “g” che è nel cognome della bisnonna sul lato destro della lapide, Bongiovanni.

Risultato perfetto, Matteo Minco è ridiventato Mingo.

Ripasso a pennarello tutta la g, poi tutto il cognome, poi il nome.

Ogni tanto sembra che il pennarello stia per scaricarsi, l’interno delle lettere è umido, ma invece no, ha una carica eccezionale, pieno di inchiostro, mi ridà il colore subito.

Ripasso il nome e cognome della bisnonna. Nei diciotto anni tra la morte di Matteo e quella di Crocifissa è arrivata la tecnologia, le lettere della lapide sul lato di Crocifissa sono incise con uno strumento meccanico, uniformi e con una scanalatura al centro, in cui è più facile passare il pennarello.

Grande calma e silenzio nella cappella, sono sola tra centinaia di morti e sto lavorando per i miei antenati. Tempo sospeso, ci resterei volentieri tutta la giornata. E poi, il lavoro grafico mi piace.

La lapide è asciutta, apro l’Attak, l’applico sul marmo, ci premo sopra le foto nella loro foderina di plastica, perfetto, già incollate.

A questo punto dopo Matteo Mingo e Crocifissa Bongiovanni dovrei ripassare le loro date di nascita e di morte, e anche il cognome matrilineare Monteforte.

Ma si è fatto tardi, la confraternita sta per chiudere, inizio a andare leggermente in paranoia temendo che la sorvegliante mi scopra con il pennarello, e poi ci sono ancora gli altri due bisnonni da ritrovare in un’altra cappella, alle cui coordinate sono giunta due giorni prima sempre in orario di chiusura. Quest’assurdo orario di chiusura a mezzogiorno, con riapertura dopo due giorni.

E alle tre del pomeriggio ho già l’aereo per Napoli.

Ripasso ancora il pennarello nelle lettere dei nomi e cognomi, il nero entra meglio fino ai bordi.

Ammiro la perizia dello scalpellino, le esse di Siracusa sono serpentine, le emme di Matteo un lavoro di pazienza, soprattutto i vertici in basso con la risalita verso l’alto.

Metto i fiori nel vaso con l’acqua, contemplo l’opera e mi sento fiera.

Più tardi, rivedendo le foto, mi sembrerà tutto parziale. Avrei dovuto ripassare anche le altre lettere. Tutta la scritta.

E far stampare le foto ovali invece che rettangolari.

Ma intanto, meglio di niente. Per le modalità da blitz penso che non è male.

Solo chi non fa niente non sbaglia, diceva Alfredo.

Così dopo centotrè anni andai a Catania e corressi l’errore sulla lapide del bisnonno.

Ma la mattinata mi riservava ancora altre emozioni.

Ritrovare Matteo e Crocifissa non era stato difficile, avendo già avuto dal diario del nonno l’indicazione della confraternita in cui erano tumulati.

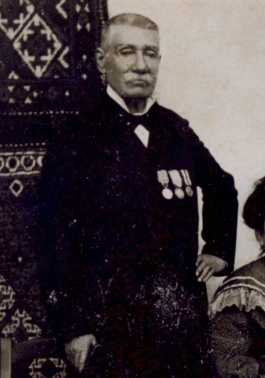

Tutto il martellamento burocratico era stato soprattutto finalizzato alla ricerca del bisnonno Francesco Pellegrino, fotografo dilettante, padre di mia nonna Margherita, a sua volta pittrice,

morto prematuramente a Catania nel 1904, e della moglie Lorenza Montesanto, dei Montesanto di Nicolosi, morta nel 1912.

All’ufficio Servizi Cimiteriali di Palazzo Ursino, decentrato a 1 km dal cimitero forse per scoraggiare ulteriormente le istanze del pubblico, il giovedì mattina avevo ritrovato tutta la cricca che da un mese eludeva con scuse fantasiose le mie richieste a distanza: davanti al computer l’impiegato che non mi aveva voluto dare il contatto e-mail sostenendo di non esser dotato di mezzi informatici, all’altra scrivania l’impiegata addetta ai fax alle prese con un foglio completamente sbiadito su un lato (50 per 100 di probabilità che i nomi delle persone che si cercano siano illeggibili, dipende dal verso in cui si inserisce il foglio nel fax, praticamente una lotteria): sopra di lei l’armadio con i registri d’epoca, che il suo mendace collega aveva sostenuto di non poter consultare perché sequestrati dai carabinieri.

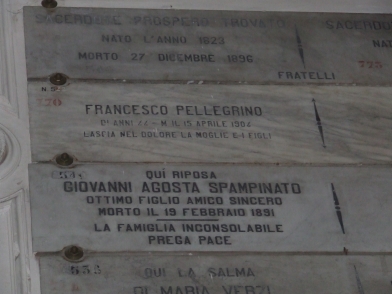

Dopo insistenza i registri vengono tirati giù e aperti, ed ecco, anno 1904, mese di aprile, alla lettera “P”:

Pellegrino Francesco, di Giuseppe, morto a Catania il 15 aprile 1904, seppellito nell’Ass. Catt. Gesù Giuseppe e Maria.

Nulla purtroppo sulle cause della morte, che in altri cimiteri vengono scrupolosamente annotate; a Noto ho scoperto per esempio che i miei pro-prozii del ramo Mingo sono morti quasi tutti di marasma senile, il che non ha peraltro niente di strano, visto che in parecchi hanno superato la novantina. Ma per Francesco, che ha lasciato a 44 anni la moglie e tre figli di 14, 10 e 6 anni, deve essere accaduto qualcosa di particolare, una malattia fulminante, un incidente, su cui avrei voluto saperne di più. Ma niente, la negligenza è una tradizione secolare nelle grandi città, quindi devo già esser contenta di aver trovato i suoi dati; per la bisnonna Lorenza, morta nel 1911, l’intero registro di quell’anno è sparito, e quindi dovrò cercare notizie sulla sua sepoltura alla confraternita dove è tumulato il bisnonno.

Ma nella cappella 1 della confraternita di Gesù Giuseppe e Maria, la più antica, non lontana da quella del bisnonno Matteo, i numeri delle lapidi sono stati cambiati due volte; la signorina in camice non ha nessuna cognizione (né tantomeno un registro) degli ospiti secolari del suo ostello, e Francesco non si trova. Dovrò recarmi nella zona nuova del cimitero, nella cappella 3, sede centrale della stessa, un gigantesco palazzone moderno in cima a una salita, per accedere ai dati del computer e alle copie dei registri del secolo scorso.

Per farla breve, a fine mattinata ottengo di poter consultare la planimetria e lo trovo, loculo 770, cappella 1, ad un’altezza vertiginosa. Ma intanto è quasi mezzogiorno e la confraternita sta per chiudere: perciò per vedere la tomba dovrò tornarci sabato, dopo il restauro alla lapide dei bisnonni Mingo.

Il sabato corro lì in chiusura e trovo la tomba. Altezza stratosferica, in linea con il personaggio, un lungimirante, un sognatore inarrivabile.

Sotto di lui una cassettiera con quattordici morti.

La lapide evoca la sua fine inaspettata, il dolore della moglie e dei figli.

Accanto mi aspetterei di trovare la tomba di sua moglie, Lorenza Montesanto.

Invece stranamente c’è una lapide in bianco. Completamente liscia.

Ma allora la bisnonna dov’è?

A Nicolosi, paese dei Montesanto, non l’ho trovata.

A Mascalucia, luogo d’origine dei Pellegrino, nemmeno.

E poi, perché avrebbero dovuto tumularla altrove? Nei registri antichi della confraternita risulta regolarmente iscritta, nella sua qualità di coniuge di Francesco Pellegrino.

Probabilmente Lorenza è lì, nel loculo accanto al suo.

Perché non c’è il suo nome sulla lapide?

Troppo tardi per telefonare agli uffici della confraternita, la cappella sta chiudendo. Ho giusto il tempo di fare qualche foto alla tomba e di rivolgere un pensiero alato all’antenato appollaiato lassù.

Sull’aereo per Napoli rifletto: Lorenza è morta nel 1912; l’anno seguente, la nonna Margherita si è sposata con il nonno Nicolò. Solito discorso, le donne esautorate, la giurisdizione maschile. Toccava probabilmente al nonno far incidere il nome sulla lapide di Lorenza.

Ma poi il matrimonio, la nascita dei figli, la guerra, le difficoltà economiche, la ricerca del lavoro, i trasferimenti…

Se per suo padre ha esitato a correggere l’errore di ortografia, per la defunta suocera il nonno temporeggiatore ha superato se stesso, lasciando la lapide in bianco.