Matteo Mingo garibaldino

In quinta elementare il mio eroe preferito era Giuseppe Garibaldi. Le altre bambine disegnavano principesse, indossatrici, spose con lo strascico, io invece portavo dei pantaloni arancioni, un berretto rosso con visiera e decorazione dorata e in giardino giocavo alla guerra con i maschi.

Un giorno fui richiamata all’ordine dalla maestra, che mi spiegò in modo orrorifico la necessità di assumere modi più muliebri in vista dell’imminente comparsa di fiumi di sangue e altre disastrose trasformazioni fisiologiche che mi avrebbero impedito definitivamente la corsa sfrenata e il placcaggio. Mi ricacciò poi nel settore marginale del cortile, un quadratino minuscolo in cui le altre bambine saltavano compulsivamente la corda ripetendo “arancia, limone, fragola”. Dall’ebbrezza della mischia a quel passatempo da alienate mentali, da garibaldino a mandarino*(*niente a che fare con Simone de Beauvoir, solo il nome di un frutto, degradazione ad un’identità vegetale per saltare a turno con la corda), metamorfosi inaccettabile che mi precipitò verso gli anni cupi della pubertà rendendomi corazzata e sempre più cerebrale (- ma in fondo, non è questo il destino dei Mingo?).

L’attrazione per Garibaldi era puramente iconografica; nelle scuole elementari del tempo la storia e la geografia erano uno sciorinamento di vuote formule tipo “Cozie, Graie, Pennine” e “ovini, bovini e suini” – per gli ovini, ho a lungo creduto che si trattasse delle galline perché facevano le uova -; avevo studiato l’impresa dei Mille e lo sbarco a Marsala ma li situavo in un mondo ideale, vicino a quello delle rare serie televisive disponibili all’epoca su uno dei due (unici) canali nazionali, sul genere “Il carissimo Billy” (Leave It to Beaver) o “Rintintin”; la Sicilia, così come tutti gli altri nomi geografici, era un puro significante, senza alcun nesso con una realtà immaginabile. Sapevo che la famiglia di mio padre veniva da Catania perché i nonni tra loro – e mio padre con loro e con gli zii – parlavano siciliano, mentre a noi bambini si rivolgevano in italiano. Ma non collegavo in alcun modo la mia e la loro storia personale con quella degli animosi soldati dalle giubbe rosse e dalle chiome fluenti, se non per quel simbolo finale, la bandiera tricolore, che era la stessa che radunava folle accanite allo stadio, altro luogo di appannaggio maschile che amavo frequentare.

Le mie radici si fermavano al nonno e alla nonna, catapultati forse a Napoli dalla Sicilia natale con un’astronave, come quella che aveva portato Armstrong, Aldrin e Collins sulla luna, a imprimere la prima pedata umana sul satellite.

Non sospettavo che prima del nonno fosse esistito un bisnonno e che in quel Risorgimento del sussidiario con le illustrazioni su Cavour e i Carbonari potesse esserci stato anche lui.

Poi un giorno, molti anni dopo e in varie tappe successive, la saldatura tra il significante e il significato è avvenuta.

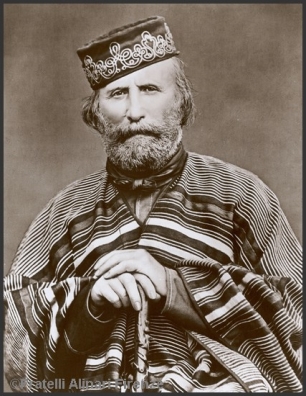

Tra le foto degli avi nel cassetto di mio padre c’era un vegliardo impettito con i baffi e le medaglie. Mi dissero che era il padre di mio nonno, Matteo Mingo, nato a Noto nel 1833 e morto a Catania nel 1907.

Dunque prima del nonno Nicolò c’era stato un bisnonno Matteo. Prima acquisizione.

Poi è venuta la fase genealogica, con la ricerca a 360 gradi. Su internet, sul sito “Personaggi netini”, il mio bisnonno era citato come “cospiratore animoso”, che “nella notte tra il 15 e il 16 maggio 1860 issò il primo tricolore a Noto sulla statua di Ercole”.

Restavano da spiegare però le tre medaglie.

Sono andata a Noto, ho visto la lapide che commemora l’evento (ma il nome del bisnonno non è citato, si parla genericamente di giovani patrioti netini) e sull’altro lato della piazza quella che rievoca l’impresa garibaldina che prese impulso negli stessi giorni.

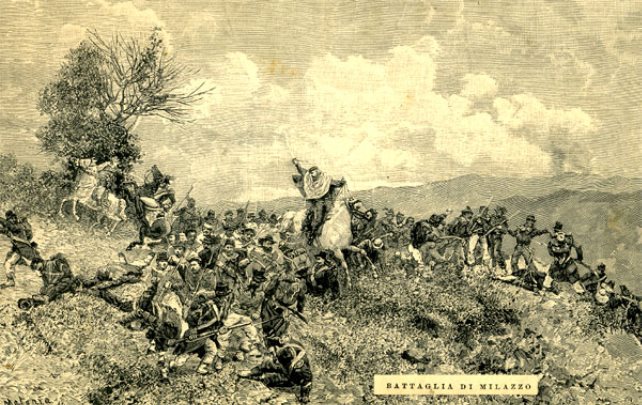

Poi ho trovato una pubblicazione in cui si parla del mio bisnonno. Dopo l’impresa del tricolore (che sancì la fine del dominio borbonico a Noto) Matteo Mingo raggiunse le truppe garibaldine e combatté nella battaglia di Milazzo, in cui ci furono ingenti perdite umane nel campo garibaldino, e poi in quella di Punta del Faro, che aprì la strada al Generale per l’ingresso sul continente. Il bisnonno ottenne due medaglie commemorative e una terza al valor militare – quest’ultima non so se in quella o in un’altra occasione.

Quindi tra quegli eroici soldati dalla camicia rossa e dalla chioma scompigliata c’era anche lui, il mio bisnonno Matteo.

.

Migliaia di giovani dell’appena costituito Esercito Meridionale proseguirono poi sotto la guida di Garibaldi la loro ascesa in continente, in Calabria poi in Campania, dove nello storico incontro sul Volturno il Generale consegnò i soldati al re Vittorio Emanuele, che li impiegò come ausiliari nelle truppe dell’esercito savoiardo.

Ma il bisnonno era troppo affezionato alla Sicilia natia, così dopo aver combattuto a Punta del Faro volse le spalle ai picciotti che entusiasti s’imbarcavano verso il nord e se ne tornò a Noto, evitando di commettere l’errore che sarebbe poi costato pena e sradicamento al suo ultimogenito Nicolò.

L’era borbonica era definitivamente conclusa e iniziava per lui e per altri giovani patrioti una fase di grandi speranze (riconoscimento sociale, accesso alla proprietà), che sarebbero state gradualmente deluse. Alla fine del secolo i suoi primi due figli emigrarono in Sudamerica e il terzo divenne ufficiale medico nel regio esercito.

Il quarto era mio nonno Nicolò, che peregrinò per l’Italia e venne a portare la stirpe a Napoli.

La mia passione per l’Eroe dei Due Mondi aveva quindi ragioni filogenetiche; la disobbedienza alla maestra rientrava in una tendenza alla rivolta che noi Mingo abbiamo nel sangue. Potrei parlare di predestinazione? Il mio viaggio in Sicilia, inconsapevolmente programmato nella settimana del 150° anniversario della nascita del bisnonno Francesco Pellegrino, dal 19 al 25 luglio 2010, ha lambito i luoghi di un altro anniversario, quello della partenza del bisnonno Matteo Mingo per la battaglia di Milazzo, dove si sarebbe battuto al fianco del mio eroe preferito il 20 luglio del 1860.