Lucia Mingo e la chioma ribelle

Una tenace eredità genetica ha dotato noi Mingo di una cospicua quantità di capelli. Purtroppo non abbiamo foto del trisnonno Corrado e della trisnonna Gioacchina, ma a giudicare dalla fluenza delle chiome di Matteo i due progenitori dovevano essere entrambi ben forniti. Qualche rara immagine dei fratelli del bisnonno in età senile conferma l’assenza di casi di calvizie in famiglia, ma certamente il gene tricotico ha favorito più di tutti Matteo, che nell’ultima sua foto sfoggia a più di settant’anni la stessa chioma leonina dell’età giovanile, solo un po’ meno intrisa di ardori risorgimentali e più univocamente orientata, in maniera consona alla sua saggezza finale di ex-

poliziotto pluridecorato.

Da uomo che punta in alto, Matteo aveva sposato Crocifissa, i cui ritratti giovanili rivelano un capello estremamente folto e tenace, in grado di reggere un’imponente acconciatura verticale con sopraelevazioni successive senza l’ausilio di nessun tipo di fissanti – essendo ancora lontana all’epoca l’invenzione della lacca e inimmaginabile quella dello spray.

Possiamo supporre che al primo incontro siano rimasti impigliati.

Mio padre Archimede ha ereditato via Nicolò il gene della zazzera, bypassando elegantemente le insidie del ramo Montesanto-Barbagallo, latore in età avanzata di fronti sguarnite e capelli sottili.

Dal suo incontro con Annamaria, a sua volta un torrente di ricci, io nacqui apparentemente quiescente, con un capello a prima vista liscio e chiaro, che covava però nascostamente l’ispidezza futura. Durante l’infanzia alcuni segni precursori – opposizione selvaggia al parrucchiere, denti dei pettini che si spezzavano – anticiparono la comparsa in età adolescenziale di un capello scuro, riccio, foltissimo e iper-resistente, motivo di innumerevoli liti per lavandini otturati durante le peregrinazioni giovanili in case di amici nell’epoca freak. L’incomprensione dei glabri e delle biondine che al primo shampo mi trovavano indesiderabile mi spinse a cambiare spesso destinazione, arricchendo la mia visione del mondo con esperienze diverse. Dopo aver intasato i sifoni di tutte le capitali d’Europa vennero gli anni 80 con l’era del punk, un po’ in ritardo ma alla buon’ora, il taglio ultracorto mi permise infine di frequentare le strutture idrauliche collettive senza incidenti diplomatici.

Ma torniamo agli antenati. Il nonno Nicolò e suoi fratelli erano tutti capelloni. Ovviamente il cespuglio veniva regolarmente potato, militari e professori non potendosi permettere debordanti sciatterie, ma bastavano pochi giorni alle indomabili chiome per riaffermare la loro ambizione multidimensionale, emanazione o metafora di un’attività mentale irrefrenabile e mal disciplinata.

Anche la prozia Lucia, unica esponente femminile della fratria, non sfuggiva all’eredità ancestrale. Da fanciulla beneducata, ultimogenita vezzeggiata e protetta di una famiglia in cui il decoro era d’obbligo, dedicava ogni giorno lunghe cure alla sua capigliatura crespa, che dopo aver ordinatamente spazzolato raccoglieva in una cocchia, abbellita a volte con un fiocco. Pur senza uguagliare in verticalità le performances architettoniche di sua madre i suoi capelli non passavano inosservati, attirandole certamente l’ammirazione di qualche distinto giovanotto, a cui però non venne mai dato seguito, per motivi che ignoro.

I due fratelli più grandi, Corrado e Carlo, che avevano diciotto e quindici anni più di lei, dopo essere passati dal barbiere per un taglio a spazzola erano partiti per il Sudamerica quando lei aveva dieci anni. Il terzo fratello, Enrico, era ufficiale medico nella Marina Militare. Anche lui ben acconciato e parecchio più grande di età, prestava servizio sulle navi e le inviava dai porti italiani delle belle cartoline da collezione.

Il fratello più vicino era Nicolò, tre anni di differenza; ed era anche l’unico che era rimasto in Sicilia. Erano cresciuti insieme, ma poi lui aveva studiato e l’aveva un po’ trascurata, divorato dalla sua ambizione e dalla sua smania motoria. Le foto dell’epoca lo mostrano in posa un po’ arrogante, il capello scuro e mosso intriso di gommina. Fascinoso e intraprendente conquisterà la nonna Margherita e la sposerà nel 1913, lasciando Lucia sola con Crocifissa.

Possiamo immaginare che le due donne occupassero le lunghe giornate nella casa in affitto a Villa Vezzosi a acconciarsi le chiome e a coltivare altri passatempi analoghi. I pretendenti di Lucia, se c’erano stati, erano stati rifiutati, in mancanza di una dote o forse semplicemente a vantaggio di una vita domestica e protetta in una simbiosi madre-figlia.

Ma un brutto giorno Crocifissa morì.

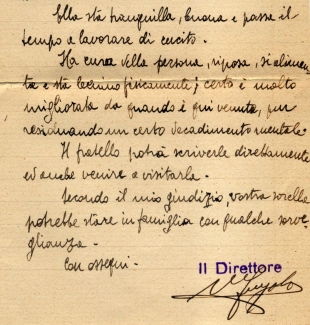

Era il 1925 e la mia prozia era ormai una matura zitella alle soglie della quarantina. Senza mezzi, dové lasciare l’appartamento, troppo costoso o ritenuto inadatto a una donna sola, e andò a vivere alternativamente a casa dei due fratelli. In una lettera del 1926 il prozio Enrico annuncia al nonno Nicolò il proprio trasferimento da La Spezia a Roma, al Regio Ospedale Militare del Celio. Lo informa che però non porterà con sé zia Lucia:

“Caro Nicola, il mio richiamo è definitivamente fissato per il 16 corrente, giorno in cui dovrò partire per Roma. La mia situazione qui non è ancora liquidata; e quella di Roma è piena di incognite. Ho deciso di lasciar qui Lucia ed andarmene solo per non procurarmi un disastro. Mi duole assai che Lucia debba restar sola; ma non trovo modo di risolvere diversamente la situazione, visto anche che tu non hai fatto alcun accenno alla possibilità di prenderla con te. Del resto si è già ambientata, sta bene; ed il tirocinio che comincerà a fare quanto prima le farà molto bene per l’avvenire. (…) Spero che stiate tutti bene e che non ti manchi l’onesto lavoro; vi abbraccio tutti affettuosamente.”

A vedere l’unica foto rimasta di zia Lucia, silenziosa, pudica, un po’ imbambolata, ci si chiede quale sarà mai il “disastro” che il prozio Enrico la ritiene in grado di provocare. Nicolò non accenna alla possibilità di prenderla con sé, et pour cause: venduta la casa di via Redentore, i Mingo vivono in sette in un appartamentino in affitto a Cibali, allora campagna alla periferia di Catania. In due stanze abitano il nonno, la nonna, la prozia Stella, zio Enrico, mio padre Archimede, zia Laura e zia Beatrice; “l’onesto lavoro” di cui parla suo fratello è proprio quel che scarseggia in quel periodo per Nicolò, che con i magri proventi delle supplenze e della farmacia non riesce a sfamare la numerosa famiglia. Decide quindi di concorrere per la cattedra di chimica nelle scuole regie, vince il concorso e viene destinato al liceo Ximenes di Trapani, dove inizia l’esodo per tutto il nucleo familiare.

Lucia viene infine ammessa a casa di Enrico, sposato e senza figli, ma non va d’accordo con la moglie di lui, zia Ada – forse ottura anche lei i lavandini con i capelli. Quando Nicolò per l’ennesimo trasferimento arriva all’Aquila con tutta la famiglia, zia Lucia mette in valigia pettine, spazzola e forcine e lascia Roma per unirsi alla tribù.

Siamo agli inizi degli anni 30.

In Etiopia è salito da poco sul trono Hailé Selassié, primo imperatore nero del Continente Africano.

In breve tempo nasce un movimento di seguaci del Ras Tafari che decidono di lasciarsi crescere i capelli senza mai pettinarli, per incutere terrore all’uomo bianco con i loro intrichi mostruosi: i dreadlocks. Reietti e emarginati per secoli, affermano la loro forza e la loro rivolta ostentando ingovernabili chiome.

All’Aquila la nonna Margherita e zia Stella sono stressate per il freddo, l’isolamento, l’allontanamento forzato dalla Sicilia natìa; ritengono responsabile Nicolò del loro esilio. Trovano un capro espiatorio ideale in sua sorella, a cui rendono la vita impossibile con mille dispetti.

Inizia qui la fase rasta di zia Lucia.

Vessata e umiliata, anche lei sradicata, senza prospettive né possibilità di fuga, Lucia ritiene che sia inutile continuare a dedicare ogni giorno delle ore alle cure capillari.

Per cui non si pettina più.

Nei ricordi dei nipoti la chioma della zia assume allora connotazioni mostruose: intricata, gigantesca, indomabile, inquietante, espressione di un disagio cieco e senza sbocchi.

Nei mesi seguenti Lucia prosegue nell’unica forma di protesta possibile, rifiutando di alzarsi, di vestirsi, di mangiare, di parlare.

Un giorno giunge sotto casa un’ambulanza dell’ospedale psichiatrico e porta via la zia e la sua inestricabile matassa di pensieri.

Zia Lucia Mingo è morta nel 1970 in una casa di cura; io non l’ho mai conosciuta. Mi piacerebbe vedere una sua fotografia con i capelli scarmigliati. Rivolgo un pensiero militante ai suoi dreads, ribellione contro un’epoca crudele in cui una donna sola non poteva aspirare alla felicità.