Enfants de remplacement

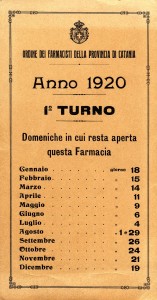

Il 24 ottobre del 1920, giorno della nascita di Archimede, era una domenica.

Il bambino era nato a mezzanotte in punto.

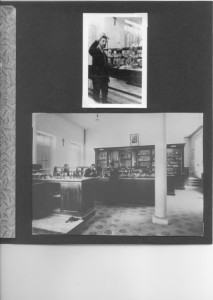

La mattina il nonno Nicolò era di turno in farmacia e lasciò soli la mamma e il neonato.

Margherita era abituata, il nonno se n’era andato in guerra e l’aveva lasciata sola con Enrico e con Matteo in arrivo, che era morto alla nascita.

Archimede riportava alla mamma un po’ di fiducia e di serenità.

Piccolo osservatore, da subito tacque e studiò i misteri del mondo.

I suoi discutevano dell’imminente vendita della casa familiare di via Redentore.

Archimede nacque precario, la casa fu venduta a dicembre, quando lui aveva poco più di un mese. I suoi conservarono il diritto di abitare ancora in uno degli appartamenti per un paio d’anni, ma Archimede di via Redentore non ricorda niente.

Archimede sentì l’ansia della nonna, infelice per aver perso la casa ereditata dai genitori, insicura per il lavoro precario del nonno, triste per quel secondo figlio morto per la levatrice che non arrivò a tempo, o forse, chissà, per la spagnola, le malattie all’epoca erano micidiali, pochi anni dopo zia Laura ebbe la polio e restò zoppa.

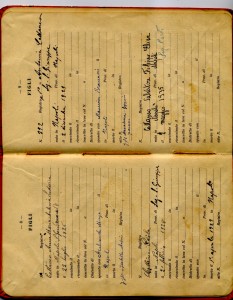

Fra lui e zio Enrico passavano cinque anni, per quel buco di quel fratello morto, Matteo o Carlo o addirittura un primo Archimede. A Catania sui registri del cimitero non ce n’è traccia, in famiglia se ne parlava come Archimede di Siracusa, per distinguerlo dall’Archimede che era riuscito a vivere, mio padre, nato a Catania.

Enrico nei cinque anni di assolutismo aveva instaurato un potere incondizionato, difficilmente negoziabile da quel bimbetto introverso che scrutava il mondo con sguardo curioso.

Archimede scelse di vivere in empatia con sua madre, respirò le sue ansie, condivise i suoi dolori, abbracciò il suo esilio.

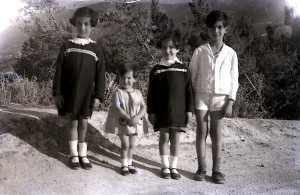

Si alleò con le sorelle nate poco dopo di lui e formò con loro un gruppo solidale e sensibile, mentre il primogenito viveva spavaldo le sue esperienze da grande.

Le aspettative paterne spaziavano nel campo della scienza e della tecnica. Archimede con la sua intelligenza avrebbe intrapreso studi di matematica, di fisica o di ingegneria.

Ma il destino volle altrimenti. Archimede si faceva carico dei problemi degli altri, già da piccolissimo andava a fare la spesa per la mamma. Al ritorno da un acquisto, una delle rare automobili che circolavano a Catania all’epoca lo investì. L’auto sbucò da una traversa e lo proiettò sul marciapiede, dove atterrò dopo un volo di parecchi metri.

Per il trauma Archimede divenne balbuziente.

Impossibile andare a scuola, affrontare i professori, i compagni. Il bambino rimase a casa e studiò da privatista. Nelle lunghe mattinate di silenzio, mentre Enrico estroverso andava in giro tra la scuola e il quartiere e le sorelline erano in classe, Archimede ebbe modo di approfondire i suoi ragionamenti sul mondo e sulla gente.

A casa si sentiva protetto e riusciva a parlare, ma fuori s’inceppava.

Divenne ancora più timido e schivo.

Coltivò letture, scienza, libri d’avventura.

Essere quello che tace e ne sa più degli altri.

I trasferimenti da una parte all’altra della penisola furono traumatici. Archimede si fa carico della sofferenza della nonna, che all’Aquila soffre per il freddo e per l’isolamento. A dodici anni scrive una lettera al dirigente del fascio locale, chiedendo un aiuto per far tornare la sua famiglia in Sicilia: “la mia sorellina Maria soffre di reumatismi, il clima dell’Aquila le danneggia la salute”. Sempre molto protettivo verso le sorelle, farà la prima comunione con loro.

Con il tempo la balbuzie passa ma la timidezza resta.

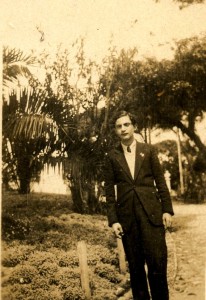

Per vincerla Archimede si getterà nella mischia, piccolo avanguardista poi volontario in guerra.

Ne uscirà adulto e provato, dubbioso sull’effettiva umanità del genere umano e scettico rispetto al sentimento religioso trasmessogli da sua madre.

Sua madre che era stata a sua volta una bambina molto amata e molto desiderata. I nonni paterni avevano perso una bimba, la piccola Maddalena morta a quattro mesi nel 1859. Dopo di lei Francesco, il mio bisnonno. Anche per lui stesso scenario, un fratello grande più volitivo e il vuoto di una perdita da colmare, il ruolo consolatorio da assumere per far tornare il sorriso a mamma e papà.

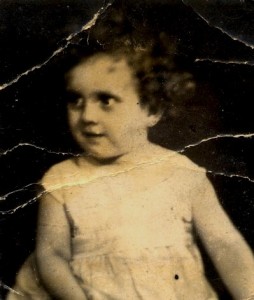

Nel 1890, a 31 anni dalla morte di Maddalena, nasce Margherita, mia nonna. Francesco la fotografa, Lorenza la porta in campagna. I trisnonni sono inquieti per la sua salute, in modo irrazionale: temono il ripetersi del dramma che ha portato via Maddalena.

Intanto in un’altra zona della penisola si prepara l’altra metà del mio destino.

Dalla Calabria i bisnonni Conti si trasferiscono a Napoli.

La nonna Angelina sposa il nonno Enrico Cattaneo.

Annamaria nasce nel 1926, prima di lei un fratello e due sorelle dal carattere forte. E’ una bambina mite e un po’ sognatrice, molto legata alla mamma.

Nel 1928 nasce Paolina, vispa e intelligente, che morirà di polmonite a un anno e due mesi.

A tre anni scarsi Annamaria vive la perdita della sorellina tra l’omertà e il silenzio.

Per delicatezza viene tenuta in disparte, mentre le sorelle maggiori si fanno carico della separazione e del dolore. La sorellina è partita, o forse non c’è mai stata. Solo Maria Teresa, la primogenita, ha impresso per sempre nella mente l’urlo straziante di sua madre.

La confusione si installa, con la sensazione che sia meglio non fronteggiare i problemi ma eluderli, rinchiudendosi in un ovattato oblio. Reso piacevole da un rapporto ormai fusionale con la mamma, per la quale Annamaria sarà sempre una bambina, “la sua ricciolona”.

Nasce poi Antonia, solare e positiva, e infine Salvatore, ultimo maschio su cui si concentreranno le aspettative “sociali” della famiglia.

Le due bambine vivono in tandem, spensierate e infantilizzate.

La guerra sottrae a Annamaria i pochi ricordi d’infanzia: un diario, una bambola di pezza, persi nei traslochi e negli esili forzati.

Anche i suoi studi da pianista vengono interrotti.

A nulla varrà l’accumulazione compulsiva di oggetti con cui riempirà la casa in vecchiaia: ciò che è perso non ritorna, e il lutto negato non si elabora.

Antonia e Annamaria conosceranno insieme i futuri fidanzati, due studenti di ingegneria: il primo il brillante cadetto di una famiglia della nobiltà napoletana, il secondo un giovane siciliano sensibile e introverso, traumatizzato dalla prigionia in Germania e desideroso di farsi strada con la sua intelligenza.

Tutti aspirano a un’oasi di pace in cui trascorrere una vita tranquilla.

Dopo un lungo fidanzamento Archimede e Annamaria si sposano nel 1957.

Archimede ha lasciato gli studi di ingegneria e lavora come geometra alla Provincia.

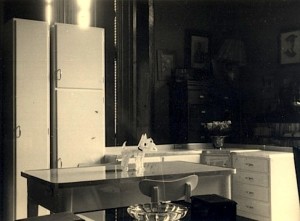

Per la cucina hanno acquistato dei mobili bianchi rivestiti in formica.

Vanno ad abitare al Vomero, in via Rossini, di fronte alla stadio Collana ancora in costruzione.

Per il matrimonio riceveranno numerosi doni dagli amici del nonno Enrico.

Nessuno ormai evoca più la zia Paolina, morta all’epoca delle prime scorribande nel girello, ma io vengo al mondo un 2 febbraio, proprio come lei, a 31 anni di distanza, come quelli che separavano la nonna Margherita dalla zia Maddalena, sorella di suo padre, morta in fasce nel 1859, giusto cent’anni prima del mio arrivo.

Precocemente conscia di una missione atavica, mordo il freno nell’infanzia e mi lancio poi in un’adolescenza scapestrata, nel tentativo vano e febbrile di colmare antichi vuoti.

In età matura smetto di disperdermi in mille rivoli e mi concentro sulle mie radici.

Assolvo il mio karma riparatorio ritrovando le tracce dei miei antenati a Catania, a Nicolosi e a Noto.

La ricerca delle origini mi restituisce un po’ di pace.

Nella città dove è nato mio padre mi pongo sotto la protezione degli avi siculi rendendo omaggio al Liotru, l’elefante di pietra sulla cui groppa il necromante Eliodoro si spostava in volo da Catania a Costantinopoli.